近年来,低场核磁共振(Low-Field NMR)技术凭借其无损、快速、高灵敏度和多维度分析能力,在生命科学领域掀起了一场技术革命。从肿瘤早期诊断到小动物活体代谢研究,从食品安全检测到神经科学探索,这一技术正在重新定义科研与产业应用的边界。本文结合最新研究进展与行业案例,深入剖析低场核磁共振在生命科学中的核心价值与应用前景。

低场核磁共振的核心原理基于氢原子核(质子)在外磁场中的弛豫行为。生物体内水分子广泛分布,且不同组织的水分状态(如自由水、结合水)具有显著差异,这为低场核磁提供了天然的“探针”。通过检测弛豫时间(T1、T2)的变化,研究人员能够解析组织的微观结构、代谢状态甚至分子动力学信息。

例如,在肿瘤诊断中,早期病变组织与正常组织的T1、T2值差异较小,但通过引入磁共振造影剂(如Gd-DTPA),可显著增强成像对比度。研究表明,注射造影剂后的大鼠肝脏与心脏在T1加权像中信号明显增强,为肿瘤的早期定位提供了高分辨率影像支持。

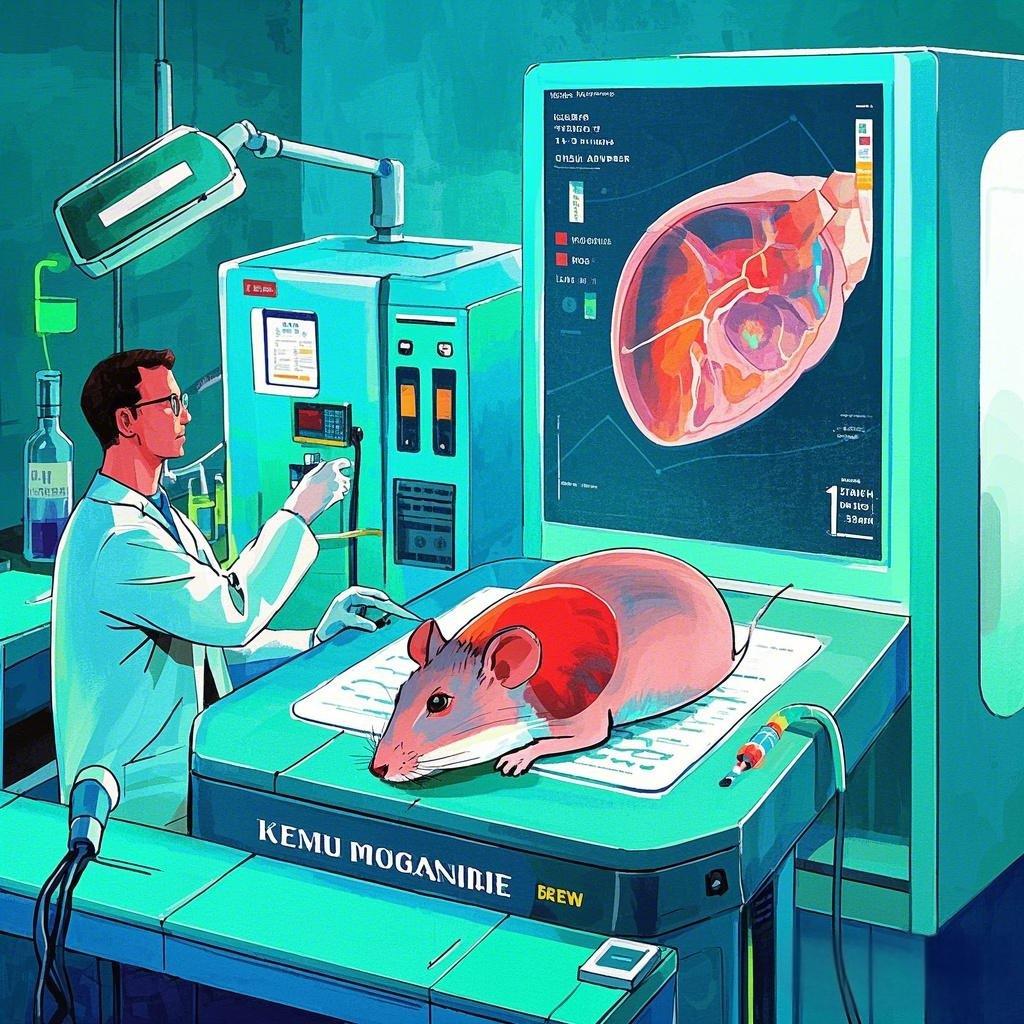

低场核磁共振在肿瘤研究中的应用已从实验室走向临床。中国农业科学院汤晓艳团队利用该技术建立了畜禽肉品质快速检测标准,其“快速、灵敏、绿色安全”的特点同样适用于肿瘤组织的动态监测。在动物模型中,低场核磁可在无创、无束缚状态下实时量化脂肪、瘦肉及体液分布,为癌症代谢研究与药物疗效评估提供数据支撑。

浙江大学良渚实验室白瑞良教授团队依托低场核磁技术,开发了脑循环功能成像新方法,成功解析了脑血管动力学与认知功能的关联。该技术结合7.0T高场设备,实现了从微观分子到宏观器官的多尺度研究,为阿尔茨海默病等神经退行性疾病的机制探索开辟了新路径。

低场核磁技术在农业领域表现突出,能快速精准检测农产品的水分和油脂含量,其效果远胜传统化学分析方法。在粮食储运环节,该技术可无损检测谷物内部的虫害与霉变情况,既保障了粮食安全,又降低了经济损失。

小动物核磁共振成像仪等专用设备的问世,使得小动物活体成像成为可能。研究人员通过冠状面与横断面扫描,可动态追踪小鼠脂肪代谢、药物分布及器官功能变化,为肥胖、糖尿病等代谢性疾病模型构建提供了关键技术手段。

低场核磁共振的竞争力源于其四大核心优势:

无损检测:避免样本破坏,支持长期动态观察;

快速高效:单次检测仅需数分钟,适用于高通量筛选;

多参数分析:通过弛豫时间、扩散系数等多维度数据揭示生物过程本质;

成本可控:国产设备的突破使采购与维护成本降低50%以上。

尽管低场核磁技术发展迅猛,仍面临灵敏度提升与多学科交叉应用的挑战。例如,早期肿瘤的弛豫信号微弱,需结合纳米造影剂或人工智能算法增强信噪比。此外,跨领域合作成为趋势——如中石化石油工程技术研究院将低场核磁技术应用于极端环境录井,揭示了其在工业与生命科学中的通用潜力。

未来,随着国家“专精特新”政策的扶持与产学研深度融合,低场核磁技术有望在以下方向实现突破:

便携化与智能化:开发手持式设备,结合AI实现自动诊断;

多模态整合:与CT、超声等技术联用,构建多维生物信息网络;

临床转化加速:推动从科研工具到医疗诊断设备的认证与应用。

低场核磁共振技术正以“润物细无声”的方式重塑生命科学的研究范式。无论是高校的基础探索、科研院所的创新攻关,还是企业的产业化落地,这一技术都展现出不可替代的价值。随着中国科学仪器“自立自强”战略的推进,低场核磁共振必将成为生命科学领域的一把“金钥匙”,开启更多未知之门。

第十二届全国低场核磁共振技术与应用研讨会报告

《低场核磁共振成像肿瘤诊断技术研究》

浙江大学良渚实验室脑成像技术进展(2025)

(如需具体实验方案建议,欢迎联系我们获取定制化服务。)